SULPICE SÉVÈRE

DIALOGUES DE SULPICE SÉVÈRE

texte numérisé et mis en page par François-Dominique FOURNIER

DIALOGUES DE SULPICE SÉVÈREDIALOGUE PREMIERPostumien, ami de Sulpice Sévère, revient dOrient, où il a passé trois années. Il fait un long récit des merveilles quil a admirées et surtout des vertus des moines de la Thébaïde. Le traducteur a retranché ces détails ; il reprends lendroit où Postumien établit un parallèle entre les miracles des moines dOrient et ceux de saint Martin. XXIII. ..... « Comment, dis-je, tu ne possèdes, donc pas le livre que jai écrit sur la vie et les miracles de saint Martin ? Je lai ; en effet, répondit Postumianus ; jamais il ne ma quitté (il me fit voir le livre caché sous ses vêtements) ; si tu le reconnais, le voici. Ce volume ma accompagné sur terre et sur mer, il a été mon compagnon et mon consolateur pendant tous mes voyages. Je te dirai toutes les contrées où ce livre a pénétré ; car il ny a pas un endroit dans lunivers où le récit dune si admirable histoire ne soit connu. Paulin, qui test si attaché, est le premier qui lait porté à Rome : comme toute la ville se le disputait, jai entendu les libraires enchantés déclarer que rien nétait plus lucratif, rien ne se vendait plus facilement et plus cher que ce livre. Il a beaucoup devancé mon voyage par mer ; lorsque jarrivai en Afrique, on le lisait déjà dans toute la ville de Carthage. Seul, le prêtre de Cyrène ne lavait pas, je le lui donnai pour le copier. Que te dirais-je donc dAlexandrie, où on le connaît peut-être mieux que tu ne le connais toi-même ? Il a pénétré en Égypte, en Nitrie, en Thébaïde, et dans tout le royaume de Memphis. Jai vu un vieillard le lire dans le désert. Lorsquil apprit que jétais ton ami, il me chargea, ainsi que beaucoup dautres moines, si jamais je te retrouvais sain et sauf en ce pays, de texhorter à compléter ce que tu reconnais avoir omis dans ton livre sur les vertus de saint Martin. Enfin, je joins mes prières à celles de beaucoup dautres pour te supplier de nous raconter, non ce que tu as écrit, mais ce, que tu as autrefois passé sous silence, pour éviter, je crois, de fatiguer les lecteurs. » XXIV. « En vérité, dis -je à Postumianus, pendant que jécoutais depuis longtemps avec attention le récit des miracles des saints moines dOrient, je songeais silencieusement à Martin, et je voyais avec raison que tout ce que chacun de ces moines a fait en particulier a été accompli par Martin. Car, quoique leurs miracles soient fort remarquables (quil me soit permis de le dire sans les offenser), il nen est pas un qui ne soit inférieur aux siens. Mais, si je déclare que la vertu de Martin ne peut être comparée à celle des autres hommes, il faut aussi remarquer que lon ne peut établir de juste comparaison entre Martin et les ermites et les anachorètes. Ceux-ci sans entraves opèrent de très grands miracles, et nont que le Ciel et les anges pour témoins : Martin, au contraire, vivant au milieu du monde, avec lequel il est toujours en rapport, parmi des clercs en discorde et des évêques sévères, affligé souvent par des scandales presque quotidiens, reste inébranlable par sa vertu, et opère de plus grands miracles que nen firent dans le désert les moines dont tu nous parles. Quand ils en auraient fait de semblables, quel juge serait assez injuste pour ne pas reconnaître que Martin lemporte sur eux ? Songe donc, que Martin était un soldat combattant dans un poste désavantageux, et qui cependant a remporté la victoire : je compare également les autres à des soldats, mais à des soldats qui combattent dans un endroit favorable et avantageux. Et dailleurs, quoique tous aient été vainqueurs, la gloire des combattants ne saurait être égale ; puis, en nous racontant ces merveilles, tu ne nous as pas dit quaucun de ces moines ait ressuscité un mort, et cela seul te force à avouer que Martin ne peut être comparé à personne. » XXV. « Sil est merveilleux que le feu ait respecté lÉgyptien, Martin aussi commanda souvent aux flammes. Si les anachorètes ont. dompté. la férocité des animaux, Martin souvent encore contint la rage des bêtes féroces, et arrêta le venin des serpents. Situ veux comparer à Martin celui qui, par la puissance de sa parole ou la vertu des fils de ses vêtements, guérissait ceux qui étaient possédés de lesprit immonde, notre Saint na encore rien à lui envier en cela, et nous en avons beaucoup dexemples. Si tu cites celui qui, nayant quun vêtement de poils, était, dit-on, visité par les anges, Martin conversait tous les jours avec eux. Son âme était tellement supérieure à la vanité et à lorgueil, que personne ne détesta ces vices plus que lui, bien que, même absent, il ait délivré les possédés du démon, et commandé non seulement aux comtes, et aux préfets, mais aux empereurs eux-mêmes. Il est vrai que ce sont là les moindres de ses mérites, mais je veux te persuader que personne ne résista plus courageusement que lui non seulement à la vanité, mais aux causes et aux occasions de la vanité. Je vais maintenant raconter des choses peu importantes, mais que je ne puis passer sous silence ; car nous devons louer celui qui, revêtu dune grande autorité, montra tant de respect envers le saint homme. Je me souviens que le préfet Vincent, homme éminent et le plus vertueux des Gaules, demanda souvent à Martin, lorsquil passait en Touraine, de le recevoir à la table du monastère (et il citait à cette occasion lexemple du saint évêque Ambroise, qui, dit-on, recevait de temps en temps à cette époque les consuls et les préfets). Mais Martin refusa toujours, craignant, dans sa haute sagesse, quil nen tirât de la vanité ou de lorgueil. Il faut, donc que tu avoues, Postumianus, que lon trouvé en Martin tous les mérites de ces moines, qui, tous réunis, nen ont pas autant que lui. » XXVI « Pourquoi en agir ainsi avec moi ? dit Postumianus, ne suis-je donc pas de ton avis, et nen ai-je pas été toujours ? Tant que je vivrai et que jaurai ma raison, je vanterai les moines dÉgypte, je louerai les anachorètes, et jadmirerai les ermites ; toujours je ferai une exception pour Martin, jamais je noserai lui comparer les moines ou dautres évêques. Cest ce quavoue lÉgypte ; ce que croient la Syrie, lÉthiopie, les Indes, la Parthie, la Perse ; ce que nignorent pas lArménie, le Bosphore, les îles Fortunées, si elles sont habitées, et lOcéan glacial, sil est sillonné par les vaisseaux. Que notre pays, si proche de ce grand homme, est malheureux de navoir pas été digne de le connaître ! Ce nest pas sur le peuple que retombe cette faute, mais sur les prêtres, sur les évêques. Les envieux avaient bien leurs raisons pour refuser de le connaître ; car admettre ses vertus, cétait avouer leurs vices. Cest, avec horreur que je répète ce que jai récemment entendu un malheureux (je ne sais qui cest) a dit que ton livre était plein de faussetés. Ce propos nest pas dun homme, mais du diable ; et ce nest pas Martin quil contredit en cela, cest lÉvangile quil dément. Car le Seigneur lui-même na-t-il pas attesté que tous les fidèles pouvaient opérer les mêmes miracles que Martin ? Or celui qui ne croit pas aux miracles de Martin ne croit pas aux paroles du Christ. Mais ces malheureux, ces misérables, ces lâches, rougissant de ce quils ne sont pas aussi puissants que Martin, aiment mieux nier ses mérites que confesser leur impuissance. Passons à dautres choses, et oublions-les ; raconte-nous plutôt les autres miracles de Martin, il y a longtemps que je désire les connaître. Quant à moi, dis-je, il me semble quil serait plus juste de demander cela à Gallus, il en sait plus que nous (un disciple peut-il ignorer les actions de son maître ?), et il doit dabord à Martin, puis à nous, de traiter ce sujet à son tour ; car, pour moi, jai écrit un livre ; et toi, Postumianus, tu nous as jusquà présent entretenu des miracles des moines dOrient. Gallus nous doit donc ce récit, et, comme je viens de le dire, cest à son tour de parler, et, pour lamour de Martin, il le fera, je crois, avec plaisir.

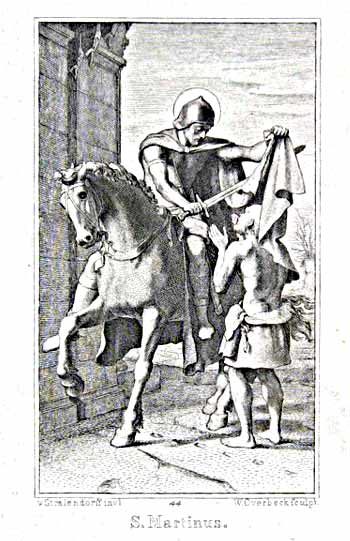

Parlez celtique ou gaulois si vous laimez mieux, dit Postumianus, mais du moins entretenez-nous de Martin ; quant à moi, je prétends que, même si vous étiez muet, pour nous parler de Martin déloquentes paroles ne vous feraient pas défaut : la langue de Zacharie ne sest-elle pas déliée pour prononcer le nom de Jean ? Dailleurs vous êtes un homme lettré, vous usez dartifice, et vous vous excusez sur votre inhabileté parce que vous êtes plein déloquence : un moine ne peut être si adroit, ni un Gaulois si rusé. Commencez donc plutôt, et remplissez la lâche qui vous est imposée, nous avons déjà perdu trop de temps à dautres choses : les ombres qui sallongent et le soleil couchant annoncent la fin du jour et larrivée de la nuit. Après quelques moments de silence, Gallus commença ainsi : « Je crois que je dois dabord prendre garde à ne pas répéter les miracles de Martin que notre ami Sulpice a rapportés dans son livre ; je passerai donc sous silence ce que Martin a fait lorsquil portait les armes et pendant quil fut laïque et moine, et je raconterai plutôt ce que jai vu moi-même, de préférence à ce que je tiens des autres. » DEUXIÈME DIALOGUEI. « Aussitôt que jeus quitté les écoles, je me joignis à Martin. Quelques jours après, comme nous le suivions pendant quil allait à léglise, un pauvre à demi nu (cétait en hiver) se présenta à lui, demandant quon lui donnât un vêtement. Martin appela alors larchidiacre, lui ordonna de revêtir le pauvre immédiatement, et entra ensuite dans la sacristie, où il demeura seul selon sa coutume ; car, même dans léglise, accordant toute liberté au clergé, il préférait la solitude ; quand aux autres prêtres, ils se tenaient dans lautre sacristie, y recevaient des visites, ou soccupaient daffaires. Mais Martin restait dans sa retraite, jusquà lheure où il était dusage de célébrer loffice pour le peuple. Je nomettrai pas de vous dire que, dans la sacristie, jamais il ne se servit dun siège orné, et, dans léglise, personne ne le vit jamais sasseoir, comme le fit naguère un certain personnage que je vis placé (et jatteste le Seigneur que ce ne fut pas sans honte) sur un siège élevé et magnifique, comme sur un trône royal. Martin sasseyait sur un petit escabeau grossier, semblable à ceux dont se servent les esclaves, que nous autres, simples Gaulois, nous appelons sièges à trois pieds, et que vous lettrés et vous qui revenez de la Grèce nommez trépieds. Larchidiacre ayant négligé de donner un vêtement au pauvre, celui-ci entra dans la retraite du saint homme, se plaignant davoir été oublié, et de souffrir beaucoup. Aussitôt, sans que le pauvre sen aperçoive, le bienheureux ôte secrètement sa tunique sous son manteau, en revêt le pauvre et le congédie. Quelque temps après, larchidiacre entre, et, selon lusage, avertit Martin, que le peuple attend dans léglise, et quil est temps de sortir pour célébrer le sacrifice. Mais le Saint lui répond quil faut dabord vêtir le pauvre (il parlait de lui-même), et quil ne peut aller à léglise avant que le pauvre nait un vêtement. Le diacre qui ne comprend pas, car Martin étant couvert dun manteau, il ne peut sapercevoir de sa nudité, affirme quil ny a pas de pauvre. « Que lon mapporte ; dit Martin, le vêtement quon lui a préparé, et je trouverai un pauvre à vêtir. » Le prêtre, pressé par cet ordre, et dont la bile était déjà en mouvement, achète rapidement pour cinq pièces dargent, une robe grossière, courte et velue, et la met, tout irrité, aux pieds de Martin : « La voici, dit-il, mais je ne vois point de pauvre. » Martin, sans aucune émotion, lui ordonne de se tenir quelques instants à la porte, désirant être seul, pendant quil se revêt de cette tunique, sefforçant de cacher ce quil fait. Mais les saints peuvent-ils céler ces sortes de choses ! bon gré mal gré ceux qui sen informent les découvrent toujours. II. « Revêtu de cet habit, il alla donc offrir le saint sacrifice. Ce jour-là même (chose merveilleuse !), comme il bénissait lautel selon la coutume, nous vîmes briller au-dessus de sa tête un globe de feu, qui, en sélevant en lair, traça un sillon lumineux. Quoique ce miracle soit arrivé un jour de grande fête, et en présence dune immense foule de peuple, une vierge, un prêtre et trois moines en furent les seuls témoins. Pourquoi les autres ne le virent-ils pas ? Cest ce que je ne puis expliquer. À peu près à cette époque, mon oncle Evanthius, bon chrétien, quoiquil vécut dans le monde, tomba dangereusement malade, et se vit aux portes de la mort ; il fit demander Martin, qui vint aussitôt. Avant que le saint homme eût fait la moitié du chemin, le malade éprouva le bienfait de son approche, recouvra aussitôt la santé, et vint lui-même au-devant de nous. Le lendemain il retint Martin, qui voulait partir, et le même jour un serpent piqua mortellement un des esclaves de la maison. Evanthius le prit sur ses épaules (car le poison était si violent, quil était déjà presque inanimé) et le déposa aux pieds du Saint, assuré quil ny avait rien dimpossible pour lui. Déjà le venin sétait répandu dans tous les membres ; vous eussiez vu les veines gonflées soulever la peau et le ventre tendu comme une outre. Martin étendit la main, plaça son doigt près de lendroit où la bête avait déposé son venin. Alors, (chose admirable !) nous vîmes le poison revenir de tous côtés vers le doigt de Martin, et, mêlé de sang, sortir abondamment par létroite ouverture, de même que les mamelles des chèvres ou des brebis, pressées par la main du pasteur, laissent sortir de longs filets dun lait abondant. Lesclave se leva complètement guéri. Quant à nous, stupéfaits dun si grand miracle, et cédant à lévidence, nous avouâmes quil ny avait personne sous le ciel qui pût imiter Martin. III. « Quelque temps après, nous voyagions avec Martin qui visitait son diocèse : je ne sais pourquoi nous étions restés en arrière, et il nous précédait un peu. À ce moment un chariot du fisc, plein de soldats, savançait sur la voie publique. Dès que les mules qui le traînaient aperçurent près delles Martin, enveloppé dun vêtement grossier et dun long manteau noir, saisies de frayeur, elles se jetèrent un peu à lécart ; leurs traits se mêlèrent, et, elles mirent le désordre dans tout lattelage. Les soldats rétablirent lordre difficilement, ce qui leur causa du retard. Irrités de cet accident, ils se précipitèrent en bas de leurs voitures, et se mirent à frapper Martin à coups de fouets et de bâtons ; mais celui-ci supportait leurs coups sans mot dire, avec une incroyable patience, ce qui augmentait la folie de ces malheureux, rendus plus furieux, parce quil semblait mépriser et ne pas sentir leurs coups. Nous arrivâmes aussitôt, et nous trouvâmes Martin étendu à terre, à demi mort, horriblement ensanglanté, et tout le corps cruellement déchiré. Après lavoir placé sur son âne, nous nous hâtâmes de nous éloigner, en maudissant le lieu de cet affreux malheur. Pendant ce temps, les soldats, revenus à leurs chariots, après avoir assouvi leur fureur, excitent leurs mules à continuer la route. Mais ces animaux, fixés au sol comme des statues dairain, ne font aucun mouvement, malgré les cris perçants de leurs maîtres et les coups de fouets qui résonnent de tous côtés. Enfin ils se lèvent tous pour les frapper, mais cest en vain quils font usage des fouets gaulois ; ils dévastent la forêt voisine, et frappent les mules avec dénormes branches ; mais leurs mains cruelles sont impuissantes, elles restent à la même place, immobiles comme des statues. Ces malheureux ne savaient plus que faire ; malgré leur brutalité, ils ne pouvaient déjà plus se dissimuler quils étaient retenus par une puissance divine. Enfin, rentrant en eux-mêmes, ils commencèrent à se demander quel était celui quils avaient frappé dans ce même endroit ; ils sinforment aux passants, qui leur apprennent que cest Martin quils ont traité si inhumainement. Alors tout leur fut découvert, ils comprirent que cétait à cause de loutrage fait au saint évêque quils ne pouvaient plus avancer, et ils sélancèrent rapidement après nous. Sentant leur faute, et remplis dune juste honte, pleurant, la tête et la figure couvertes de poussière, ils se précipitent aux genoux de Martin, implorent leur pardon et la permission de séloigner, disant que les remords de leur conscience les ont assez punis, et quils comprennent bien quils auraient pu être engloutis par la terre, ou, perdant la raison, être changés en durs rochers, comme leurs mules avaient été clouées au sol ; ils le prient et le supplient de leur pardonner et de leur permettre de partir. Le saint homme savait avant leur arrivée quils étaient retenus, et il nous en avait prévenus ; il leur pardonna cependant avec bonté, et leur permit de continuer leur route avec leur équipage. » IV. « Jai plus dune fois remarqué, Sulpice, que Martin, devenu évêque, disait souvent quil navait plus autant de puissance quautrefois pour opérer des miracles. Si cela est vrai, ou plutôt puisque cest vrai, nous pouvons conjecturer que les miracles quil fit sans témoins, lorsquil était moine, furent très remarquables ; car il en opéra publiquement de très grands durant son épiscopat. Beaucoup de ses premiers miracles ne purent échapper au monde, ni demeurer dans loubli ; mais le nombre de ceux quil cacha pour échapper à la vanité, et quil ne laissa pas arriver à la connaissance des hommes, est, dit-on, incalculable. Car, supérieur à la nature humaine et sentant sa puissance, il foulait aux pieds la gloire du monde, et navait que le Ciel pour témoin. Cest ce qui a été prouvé par le récit de ceux que nous connaissons, et quil na pu nous cacher. Avant dêtre évêque, il a ressuscité deux morts, ce que vous nous racontez très bien dans votre livre ; mais (et je métonne que vous ayez omis de le dire) pendant, son épiscopat il nen ressuscita quun seul ; ce que je puis affirmer comme témoin, si mon témoignage vous paraît suffisant. Voici comment la chose sest passée : Je ne sais pour quelle raison nous allions à Chartres. Comme nous passions dans un bourg très populeux, nous rencontrâmes une grande foule de gentils, car il ne se trouvait aucun chrétien en cet endroit. À lannonce de larrivée dun si grand homme, les champs voisins sétaient couverts dune foule énorme. Martin sentit quil devait agir, le frémissement de tout son corps lui annonça lapproche du Saint-Esprit, et dune voix surhumaine il annonça aux gentils la parole de Dieu, gémissant souvent quune si grande multitude ignorât le Seigneur Jésus. Alors (nous étions entourés dune grande foule) une femme, dont le fils venait de mourir, tendit vers le Saint ce corps inanimé, et lui dit : « Nous savons que tu es lami de Dieu ; rends-moi mon fils, mon fils unique. » Martin, voilant en ce moment (comme il nous le dit plus tard) que pour le salut de tous il pourra obtenir un miracle, reçoit lenfant entre ses bras, fléchit le genou devant la foule, et, après avoir prié, le rend plein de vie à sa mère. Toute cette multitude pousse aussitôt de grands cris qui sélèvent jusquau ciel, et reconnaît le Christ pour son Dieu ; tous ils se jettent aux pieds du saint homme, demandant avec foi quon les fit chrétiens. Martin nhésite pas. Comme il se trouve au milieu dune plaine, il les fait tous catéchumènes par une imposition générale des mains ; puis, se tournant vers nous, il nous dit que ce nest pas sans raison que lon peut faire des catéchumènes dans une plaine, puisque cest là ordinairement que se consacrent les martyrs. » V. « Tu lemportes, Gallus, dit Postumianus, non pas sur moi, qui suis dévoué partisan de Martin, qui connais tous ses miracles et y crois fermement, mais tu lemportes sur tous les ermites et les anachorètes. Aucun dentre eux, comme votre Martin, ou plutôt comme notre Martin, na ressuscité des morts. Cest avec raison que Sulpice le compare aux apôtres et aux prophètes ; il leur ressemble en tout ; sa grande foi et ses miracles nous le prouvent. Mais achève, je ten prie, quoique nous ne puissions rien entendre de plus magnifique ; achève cependant de nous raconter ce qui te reste à nous dire de Martin. Mon âme désire vivement connaître ses moindres actions de chaque jour, car, sans aucun doute, ses moindres actions sont plus importantes que les plus grandes actions des autres. » « Il est vrai que je nai pas vu ce que je vais raconter, car ce miracle arriva avant que je me fusse joint au bienheureux ; mais il est fort célèbre et a été divulgué par les moines fidèles qui étaient présents. À peu près à lépoque où il reçut lépiscopat, Martin fut obligé de se présenter à la cour. Valentinien régnait alors. Sachant que Martin demandait des choses quil ne voulait pas accorder, il ordonna quon ne le laissât pas entrer au palais. Outre sa vanité et son orgueil, il avait une épouse arienne qui léloignait du Saint et lempêchait de lui rendre hommage. Cest pourquoi Martin, après avoir fait plusieurs tentatives inutiles pour pénétrer chez ce prince orgueilleux, eut recours à ses armes ordinaires ; il se revêtit dun cilice, se couvrit de cendres, sabstint de boire et de manger ; et pria jour et nuit. Le septième jour, un ange lui apparut et lui ordonna de se rendre avec confiance au palais ; il lui dit que les portes, quoique fermées, souvriront delles-mêmes, et que le fier empereur sadoucira. Rassuré par la présence et les paroles de lange, et aidé de son secours, il se rend au palais. Les portes souvrent ; il ne rencontre personne, et parvient sans opposition jusquà lempereur. Celui-ci, le voyant venir de loin, frémit de rage de ce quon la laissé entrer, et ne veut pas se lever pendant quil se tient debout. Tout à coup son siège est couvert de flammes qui lenveloppent, et forcent ce prince orgueilleux de descendre de son trône et de se tenir debout, malgré lui, devant Martin. Il embrasse ensuite celui quil avait résolu de mépriser, et avoue quil a ressenti les effets de la puissance divine ; puis, sans attendre les prières de Martin, il lui accorde tout ce quil veut, avant quil lui ait fait aucune demande. Il le fit souvent venir pour sentretenir avec lui, ou le faire asseoir à sa table. À son départ, il lui offrit beaucoup de présents ; mais le saint homme, voulant toujours rester pauvre, nen accepta aucun.

VII. À cet endroit, Postumianus prit la parole. « Il y a longtemps, Gallus, que je técoute et que jadmire profondément la foi de limpératrice ; mais ne mavais-tu pas dit que jamais Martin ne se laissait approcher par une femme ? et voici que limpératrice non seulement sest approchée de Martin, mais encore la servi pendant son repas. » « Pourquoi, lui dit alors Gallus, ne considérez-vous pas ici, comme le font les grammairiens, le lieu, le temps et la personne ? Représentez-vous la position difficile où se trouvait Martin dans le palais de lempereur ; limpératrice qui lobsédait, qui lui faisait en quelque sorte violence par ses prières et les instances que sa foi lui inspirait ; enfin, considérez les circonstances impérieuses qui le pressaient : il voulait obtenir la liberté dinfortunés captifs, faire révoquer des sentences dexil, et enfin faire rentrer dans la possession de leurs biens des malheureux quon en avait dépouillés. Pour obtenir, toutes ces grâces, auxquelles le saint évêque attachait un si grand prix, na-t-il pas dû se relâcher un peu de la rigueur de la règle de vie quil sétait tracée ? Néanmoins vous pensez, vous, que quelques personnes pourront sautoriser de cet exemple et en abuser ; eh bien, moi, je proclame heureux ceux qui, dans une circonstance semblable, prendront modèle sur Martin. Quon réfléchisse donc que Martin déjà septuagénaire, une seule fois dans sa vie, fut servi à table, non par une veuve vivant à sa guise, ni par une vierge, mais par une femme mariée, qui le fit à la prière de son mari lui-même, par une impératrice. Elle se tint debout pendant quil mangeait, sans sasseoir à côté de lui ; et, sans oser partager son repas, elle le servit humblement. Voici donc la règle : que la femme vous serve sans vous commander et sans prendre place à côté de vous ; Marthe servit ainsi le Seigneur, sans être admise au repas, et qui plus est Marie, qui écoutait la parole du Sauveur, fut mise au-dessus de Marthe qui le servait. Quant à limpératrice, elle a pareillement agi envers Martin ; elle la servi comme Marthe, et écouté comme Marie. Si quelquun veut sautoriser de cet exemple, quil limite donc scrupuleusement ; que ce soit le même motif, la même personne, la même humilité, le même festin, et que cela ne lui arrive quune fois dans sa vie. VIII. « Je vous ai déjà raconté tant de merveilles, que je devrais vous avoir satisfait ; mais puisque je ne puis me refuser à vos désirs, je parlerai encore jusquà la fin du jour. Lorsque je regarde cette paille préparée pour nos lits, je me souviens que la paille du lit de Martin fut loccasion dun miracle ; voici comment la chose se passa. Le bourg de Claudiomagus se trouve sur les limites du Berri et de la Touraine ; là est une église célèbre par la piété de ses Saints et le troupeau non moins glorieux de ses vierges. Martin passant en cet endroit coucha dans la sacristie. Après son départ, les vierges sy précipitèrent en foule, baisèrent les endroits où le Saint sétait assis où arrêté, et se partagèrent la paille où il avait reposé. Lune delles, quelques jours après, suspendit au cou dun énergumène la paille quelle avait recueillie par respect, et aussitôt, plus vite que je ne vous le raconte, le démon fut chassé et la personne délivrée. IX. « À peu près à cette époque, en revenant de Trèves, Martin rencontra une vache agitée par le démon ; elle avait quitté le troupeau, se précipitait sur tous ceux quelle rencontrait, et avait déjà frappé plusieurs personnes. Lorsquelle fut près de nous, ceux qui la suivaient de loin se mirent à nous crier de prendre garde ; mais Martin éleva la main au moment où elle sapprochait toute furieuse avec des yeux menaçants, et lui commanda de sarrêter. À cet ordre, elle demeura aussitôt immobile. Ce fut alors que Martin vit un démon assis sur son dos, et lui dit : « Misérable, éloigne-toi de cet animal innocent et cesse de lagiter. » Lesprit malin obéit et disparut. La vache, ayant assez dinstinct pour comprendre sa délivrance, devint tranquille, se prosterna aux pieds du Saint, et sur son ordre regagna le troupeau, quelle suivit plus douce quune brebis. Ce fut cette époque que Martin sortit sain et sauf du milieu des flammes. Je ne crois point devoir rapporter ce fait ; car, quoique Sulpice lait omis dans son livre ; il la cependant raconté avec détail dans sa lettre à Eusèbe, alors prêtre et récemment devenu évêque. Vous lavez lue, je crois, Postumianus ; si vous ne la connaissez pas, vous la trouverez à votre disposition dans cette bibliothèque, car je ne rapporte que ce que Sulpice a omis. Un jour, Martin visitait son diocèse, lorsque nous rencontrâmes une troupe de chasseurs dont les chiens poursuivaient un lièvre. Déjà la pauvre bête, fatiguée dune longue course, et ne voyant aucun refuge dans la plaine immense qui lentourait, sefforçait de conjurer le péril imminent en bondissant de côté et dautre. Le Saint, ému du danger quelle courait, ordonna aux chiens de cesser leur poursuite et de la laisser séchapper. À peine eut-il donné cet ordre, quils sarrêtèrent à linstant ; on les aurait crus liés ou plutôt cloués au sol, tant ils demeuraient immobiles. Aussi le pauvre lièvre, dont les ennemis étaient ainsi retenus, put séchapper sain et sauf. X. « Les propos spirituels et familiers de Martin méritent dêtre rapportés. Apercevant une brebis quon venait de tondre, il dit : « Elle a accompli le précepte de lÉvangile ; elle avait deux tuniques, elle en a donné une à celui qui nen avait pas : cest aussi ce que vous devez faire. » Voyant encore un porcher à demi nu, transi de froid sous un vêtement fait de peaux : « Voici Adam chassé du paradis, dit-il, qui fait paître ses pourceaux sous un vêtement de peaux ; quant à nous, dépouillons notre vieux vêtement que celui-ci a gardé, et revêtons-nous du nouvel Adam. » Des bufs avaient brouté une partie dune prairie, des porcs en avaient fouillé une autre ; le reste, demeuré intact, verdoyait, émaillé de mille fleurs. « La partie que les bufs ont broutée, nous dit-il, représente le mariage ; si la verdure a encore quelque fraîcheur, les fleurs ne lornent plus. La partie fouillée par les porcs immondes représente la dégoûtante image de la débauche ; mais la portion qui na reçu aucune souillure nous montre la gloire de la virginité ; lherbe y est épaisse et le foin abondant, et les fleurs, leur plus grand ornement, y brillent comme des pierres précieuses. Quel magnifique spectacle, digne des yeux de Dieu ! car rien nest comparable à la virginité. Ceux qui comparent le mariage à la fornication sont grandement dans lerreur, et ceux qui le comparent à la virginité sont de misérables insensés. Les sages doivent faire cette distinction : que le mariage est toléré, la virginité glorifiée, et la fornication punie, à moins quon ne lexpie par la pénitence. XI. « Un soldat, ayant abandonné la carrière des armes, fit profession de moine au pied des autels, et se bâtit une cellule dans un lieu retiré pour y vivier en ermite. Mais lesprit malin, qui agitait de beaucoup de pensées son âme grossière, lui fit changer didées et souhaiter de vivre avec sa femme, que Martin avait fait entrer dans un couvent de filles. Ce vaillant ermite alla donc trouver Martin, et lui fit part de son désir. Celui-ci refusa aussitôt, en lui disant quil nétait pas convenable quune femme habitat avec un homme, qui nest plus son mari puisquil sest fait moine. Enfin, comme le soldat faisait des instances, affirmant que cela ne nuirait point à son genre de vie, quil ne voulait avoir sa femme que comme une consolation, et quil nétait point à craindre quils tombassent dans le vice : car, disait-il, je suis soldat du Christ, et ma femme a aussi prêté serment dans cette sainte milice ; accordez donc à, des religieux, qui par le mérite de la foi ne connaissent plus le sexe, la permission de combattre ensemble. Martin lui dit alors (je cite ses propres, paroles) : « As-tu jamais été à la guerre, dans les rangs dune armée rangée en bataille ? Souvent, répondit le soldat, je me suis trouvé dans les rangs dune armée, et jai assisté à des combats. Dis-moi donc, reprit Martin, as-tu jamais vu dans une armée prête à en venir aux mains, ou combattant déjà lennemi lépée à la main, une femme se tenir dans les rangs et prendre part au combat ? » Alors, enfin, le soldat confus rougit et remercia Martin de lavoir détourné de cette erreur, non par de rudes réprimandes, mais en se servant dune comparaison juste, raisonnable, et appropriée à un soldat. Puis, Martin se tournant vers nous (car il était souvent entouré dune nombreuse troupe de frères) : « La femme, dit-il, ne doit point entrer dans le camp des soldats, ni se mêler à eux. Quelle reste chez elle ; une armée devient méprisable, lorsquune troupe de femmes se mêle à ses rangs. Cest au soldat de combattre en bataille rangée et en plaine ; la femme se doit renfermer dans lasile de sa demeure. Sa gloire, à elle, cest de rester pure en labsence de son mari ; sa première vertu et sa plus grande victoire, cest de rester cachée. » XII. « Vous devez vous rappeler, Sulpice, avec quelle ardeur Martin louait cette vierge qui sétait si complètement soustraite aux regards des hommes, quelle ne voulut pas même recevoir Martin, qui voulait la visiter par honneur ; car, passant par le lieu quelle habitait depuis plusieurs années, il sarrêta, ayant entendu parler de sa foi et de ses vertus, afin dhonorer une si sainte personne dune visite épiscopale. Nous le suivions, persuadés que cette vierge sen réjouirait, et regarderait comme un témoignage de sa vertu, quun évêque si célèbre se relâchât pour la voir de son austérité. Mais le plaisir de sa visite ne fut pas pour elle une raison suffisante pour manquer à la ferme résolution quelle avait prise. Le bienheureux reçut, ses excuses par lentremise dune autre femme, et séloigna plein de joie de la maison de cette vierge, qui ne lui avait pas permis de la voir et de la saluer. Ô la glorieuse vierge ! qui ne souffrit pas les regards de Martin lui-même. Ô heureux Martin ! qui, loin de considérer ce refus comme une injure, exaltait cet acte de vertu, dont on navait pas encore vu dexemple dans ces contrées, et sen réjouissait dans son cur. Lapproche de la nuit nous ayant forcés de nous arrêter à quelque distance de cette demeure, cette même vierge envoya un cadeau au saint évêque. Martin fit alors ce quil navait point fait auparavant (car jamais il naccepta un présent de personne), en disant quun évêque pouvait accepter les offrandes bénies dune vierge si vénérable, que lon pouvait préférer à bien des évêques. Que les vierges noublient pas cet exemple ; quelles ferment leurs portes même aux honnêtes gens pour éviter les méchants, et si elles veulent leur fermer tout accès auprès delles, quelles ne reçoivent pas même les évêques. Que le monde entier lapprenne, une vierge na pas souffert que Martin la vît. Et ce ne fut pas un prêtre quelconque quelle refusa de voir, cétait celui dont la vue est le salut de tous ceux qui le voyaient. Quel autre évêque que Martin nen eût pas été offensé ? Quel neût pas été son mécontentement contre cette sainte vierge ? Il leût tenue pour hérétique, et leût anathématisée. Combien il eût préféré à cette belle âme ces vierges qui toujours vont partout à la rencontre des évêques, leur préparent de somptueux repas, et se mettent à table avec eux. Mais où me conduit mon récit ? Réprimons ce langage trop libre, de peur doffenser quelquun. Car les reproches ne font aucun effet sur lés infidèles, tandis que cet exemple suffit pour les fidèles. Mais si jexalte la vertu de cette,derge, je ne prétends rien ôter à la gloire de celles qui vinrent de régions fort éloignées pour voir Martin, puisque les anges eux-mêmes ont souvent visité le saint homme avec autant de respect. XIII. « Ce que je vais raconter, Postumianus, celui-ci, dit-il en me regardant, vous lattestera. Un jour, Sulpice et moi nous veillions à la porte de Martin ; nous étions assis là en silence depuis quelques heures, pleins de respect et de crainte, comme si nous veillions à la porte dun ange. Or la cellule de Martin était fermée, et il ne savait pas que nous fussions là. À ce moment nous entendîmes le bruit dune conversation ; la frayeur sempara de nous, et nous sentîmes quil se passait quelque chose de surnaturel. Deux heures après Martin sortit. Alors Sulpice (car personne nest plus familier avec lui) se mit à le prier instamment de satisfaire notre pieuse curiosité, en nous faisant connaître quelle était cette frayeur surnaturelle que nous avions ressentie tous deux, ou quelles étaient les personnes avec lesquelles il avait conversé dans sa cellule ; car nous avions entendu derrière la porte le bruit dune conversation, quà la vérité nous navions pu comprendre. Martin hésita beaucoup ; mais il ny avait rien que Sulpice nobtint de lui. (Je vais raconter des choses merveilleuses, mais je prends Dieu à témoin que je dis la vérité, et personne ne sera assez sacrilège pour accuser Martin de mensonge). « Je vous le dirai, dit-il, mais, de grâce, ne le confiez à personne ; Agnès, Thècle et Marie étaient avec moi. » Et il nous décrivit le visage et le vêtement de chacune delles ; il nous avoua quelles ne lavaient pas visité seulement ce jour-là, mais bien dautres fois ; il ne nous cacha pas non plus quil voyait souvent Pierre et Paul. Lorsque les démons venaient auprès de lui, il les appelait par leurs noms. Mercure lui était particulièrement désagréable ; Jupiter, disait-il, était hébété, et grossier. Toutes ces choses paraissaient incroyables, même à ceux qui habitaient le même monastère que lui, et je ne crois pas que tous ceux, qui les entendront y ajouteront foi. Mais si sa vie, et ses miracles nétaient pas si étonnants, sa gloire ne serait pas si grande... Dailleurs il nest pas surprenant que notre faiblesse humaine doute des miracles de Martin, lorsque nous voyons tous les jours beaucoup de personnes qui ne croient pas même à lÉvangile. Souvent nous avons remarqué que les anges conversaient avec Martin, et nous en avons été témoins. Ce que je vais raconter est peu important, toutefois je le dirai. Martin avait refusé dassister à un concile dévêques qui se tenait à Nîmes ; il désirait cependant savoir ce qui sy passerait. Par hasard, Sulpice était sur le même bateau que lui ; selon son habitude, Martin se tenait loin des autres dans un endroit écarté : là un ange lui annonça ce qui sétait passé dans le concile. Nous nous informâmes avec soin de lépoque où sétait tenu le concile ; nous nous convainquîmes que cétait le jour même de lapparition, et que les évêques avaient décrété ce que lange avait annoncé à Martin. XIV. « Lorsque nous linterrogions sur la fin du monde, il nous disait que Néron et lAntéchrist devaient dabord venir. Néron, ajoutait-il, règnera en Occident après avoir vaincu dix rois, et persécutera le peuple ; pour le faire tomber dans lidolâtrie. Quant à lAntéchrist, il règnera dabord en Orient, et établira le siège de son empire à Jérusalem, quil rebâtira ainsi que le temple ; il ordonnera une persécution pour forcer ses sujets à renier Dieu, et à le reconnaître pour le Christ. Il mettra Néron à mort, et soumettra toutes les nations de lunivers. Il nous disait encore quil nétait pas douteux que lAntéchrist, engendré par le malin esprit, ne fût déjà né, mais encore enfant, et nattendant que lâge viril pour régner. Il y a déjà huit ans que Martin nous parlait ainsi : voyez combien est imminent cet effrayant avenir. » Pendant que Gallus parlait encore, et il navait pas tout dit, un serviteur entra annonçant que le prêtre Réfrigérius était à la porte. Comme nous hésitions, ne sachant sil était préférable découter encore Gallus, ou daller à la rencontre dun prêtre qui nous est si cher et qui venait nous rendre visite, Gallus nous dit : « Quand bien même nous ne devrions pas finir ces discours pour recevoir un si saint prêtre, la nuit nous forcerait dabandonner ce récit déjà si long. Comme je nai pu vous raconter tous les miracles de Martin, que mon récit daujourdhui vous suffise, demain je vous raconterai le reste. » Après cette promesse de Gallus, nous nous levâmes tous. TROISIÈME DIALOGUEI. « Il commence à faire jour, Gallus, levons-nous ; car, comme tu le vois, Postumianus est impatient ; et le prêtre, qui na pu tentendre hier, attend que, selon ta promesse, tu continues tes récits sur Martin. Ce dernier, il est vrai, nignore pas ce que tu vas raconter, mais il est doux et agréable dentendre de nouveau ce quon connaît déjà ; il a suivi Martin dès sa jeunesse ; il connaît donc tous ses miracles, mais il les écoutera encore avec plaisir. Je lavouerai, Gallus, que bien souvent jai entendu raconter les miracles de Martin ; jen ai rapporté beaucoup dans mes lettres ; mais ils sont tellement admirables, que le récit en est toujours nouveau pour moi. Dailleurs, je suie dautant plus heureux de voir Réfrigérius grossir notre auditoire ; que Postumianus, qui est pressé de retourner en Orient raconter tâtes ces merveilles, emportera dici des récits dont la véracité aura été attestée par un plus grand nombre de témoins. » Après ces paroles, Gallus se préparait à parler, lorsque subitement entrèrent un grand nombre de moines, le prêtre Évagrius, Aper, Sébastien, Agricola ; et peu après le prêtre Actherius, avec le diacre Calupion et larchidiacre Amator. Enfin le prêtre Aurélius, mon ami intime, arriva le dernier de fort loin et hors dhaleine. « Qui peut vous faire venir de si loin, si subitement et inopinément, à cette heure matinale ? leur dis-je. Nous avons appris hier, répondirent-ils, que pendant toute la journée Gallus avait parlé des miracles de Martin ; et quil avait remis la suite au lendemain, à cause de lapproche de la nuit ; nous avons donc pris la résolution de former un nombreux auditoire à celui qui devait traiter une si belle matière. » On nous annonça en ce moment quun grand nombre de laïques étaient à la porte, nosant entrer, mais priant quon voulût bien les admettre. « Il nest pas convenable, dit alors Aper, de leur permettre de se mêler à nous, car ils ont été amenés plutôt par la curiosité que par la piété. » Honteux pour ceux quAper ne voulait pas laisser entrer, jobtins enfin, non sans peine, quon admît Eucherius, ancien vicaire, et Celse, personnage consulaire. Alors Gallus, placé sur un siège au milieu de lassemblée, garda longtemps un modeste silence, puis il commença en ces termes : II. « Hommes saints et instruits, qui vous êtes réunis pour mentendre, je madresserai à votre piété, bien plus quà votre savoir ; veuillez mécouter plutôt comme un témoin fidèle, que comme un éloquent orateur. Je ne répèterai pas les choses que jai dites hier ; ceux qui ne les ont pas entendues les peuvent lire. Postumianus en attend de nouvelles, afin de les raconter à lOrient, pour que la comparaison avec Martin lempêche de se préférer à lOccident. Et dabord, je désire vivement vous raconter un miracle que Réfrigérius me souffle à loreille ; il sest passé dans la ville de Chartres. Un père de famille présenta à Martin sa fille, âgée de douze ans et muette de naissance, suppliant le Saint de lui rendre lusage de la langue par ses mérites. Martin, par déférence pour les évêques Valentinien et Victrice, qui se trouvaient par hasard près de lui, disait que cette tâche était au-dessus de ses forces, mais, quelle nétait pas impossible à ces saints évêques. Ceux-ci joignirent leurs pieuses instances aux supplications du père, et le prièrent dacquiescer à sa demande. Le saint homme nhésita pas (quelle humilité et quelle admirable miséricorde !) et fit éloigner le peuple. En présence seulement des évêques et du père de la jeune fille, il se mit en prière, selon son habitude il bénit ensuite un peu dhuile, en récitant une formule dexorcisme, et versa la liqueur sacrée sur la langue de la jeune fille, quil tenait entre ses doigts. Son attente ne fut point trompée. Il lui demanda le nom de son père, quelle prononça aussitôt ; celui-ci jette un cri, se précipite aux pieds de Martin, en pleurant de joie, et assure aux assistants étonnés que cest la première parole quil entend prononcer à sa fille. Si par hasard ce fait vous parait incroyable, Évagrius, ici présent, vous attestera sa véracité, car il en fut témoin. III. « Le fait que le prêtre Harpagius ma raconté nest pas très remarquable ; cependant je ne dois pas le passer sous silence. La femme du comte Avicien avait envoyé à Martin de lhuile dont elle se servait, selon lusage, contre diverses maladies, afin quil la bénit. Cette huile était contenue dans une fiole de verre courte et ronde, et dont le col fort long nétait pas tout à fait plein, parce quordinairement on ne remplit pas ces petits vases, afin de laisser de lespace pour les boucher. Harpagius assure quil a vu lhuile croître pendant la bénédiction de Martin, puis déborder et se répandre au dehors ; pendant quon portait le vase à la femme dAvicien, elle bouillonnait et coulait encore entre les mains de lesclave avec tant dabondance, quelle couvrit ses vêtements. La matrone reçut cependant la fiole pleine jusquau bord, et le prêtre Harpagius affirme quaujourdhui encore elle est si pleine, quon ne peut y mettre un bouchon, afin de la conserver avec plus de soin. Ce qui est arrivé à celui-ci (et il me regardait) est aussi fort étonnant. Il avait déposé sur une fenêtre élevée une fiole pleine dhuile bénite par Martin. Un domestique tira sans précaution le linge qui la recouvrait, ignorant quelle fût dessous, et le vase tomba sur le pavé de marbre. Tous tremblaient que cet objet sacré ne fût brisé ; mais on le trouva intact, comme sil fût tombé sur la plume la plus douce. On ne peut attribuer ce miracle au hasard, mais à Martin, dont la bénédiction ne devait point se perdre. Raconterai-je ce qui a été fait par une certaine personne dont je tairai le nom, car elle est présente et ne veut pas être connue ; Saturninus, dailleurs, fut témoin de ce fait à cette époque. Un chien nous importunait par ses aboiements. « Au nom de Martin, dit cette personne, je tordonne de te taire. » Les aboiements sarrêtèrent aussitôt dans son gosier, et sa langue (quon aurait crue coupée) resta muette. Cétait peu, croyez-moi, que Martin fit des miracles, car les autres en faisaient en son nom. IV. « Vous savez combien se montrait autrefois barbare et cruel le comte Avicien. Il venait dentrer à Tours fort irrité, ayant à sa suite une longue file de prisonniers enchaînés, à laspect misérable ; il avait ordonné quon préparât toutes sortes de supplices, se disposant à procéder le lendemain à une si triste tâche à la vue de la ville étonnée. Lorsque Martin en fut instruit, il se rendit seul, un peu avant minuit, au palais de cette bête cruelle. Mais comme, les portes étaient fermées à cette heure de la nuit obscure, où tout le monde dort profondément, Martin se prosterna sur le seuil de cette maison de sang. Cependant Avicien, enseveli dans le sommeil, est réveillé par un ange. « Le serviteur de Dieu est à la porte, et tu reposes, » dit-il. À cette voix, il sort tout troublé de son lit, appelle ses serviteurs en tremblant, leur dit que Martin est à la porte, et ordonne daller sur-le-champ lui ouvrir, afin que le serviteur de Dieu nait pas à souffrir une injure. Mais ceux-ci (car tels sont les esclaves) ne dépassèrent pas les portes intérieures, se moquant de leur maître, devenu le jouet dun songe, et dirent quil ny avait personne à la porte ; car, ne croyant pas quun homme pût passer la nuit dehors, ils ne pouvaient simaginer quun évêque fût prosterné devant un seuil étranger, dans lhorreur des ténèbres. Avicien les crut facilement et se rendormit. Mais il est de nouveau réveillé par une puissance supérieure, et sécrie que Martin est à la porte ; ce qui lempêche davoir aucun repos de corps ou dâme. Comme les esclaves tardaient à venir, il alla lui-même jusquà la porte extérieure, et là il trouva Martin, comme il en avait été averti. Le malheureux, frappé dun si grand miracle, sécria : « Pourquoi agir ainsi ? Seigneur, je sais ce que vous désirez, je vois ce que vous demandez ; éloignez-vous de suite, afin que le feu de la colère céleste ne me consume pas, à cause de linjure que je vous fais ; jai assez souffert jusquà présent ; croyez-le bien, ce nest pas sans raison que je suis venu moi-même ici. » Dès que Martin se fut retiré, il appela ses officiers, fit délivrer tous les prisonniers, et bientôt séloigna lui-même ; son départ délivra la ville et la remplit de joie. V. « Cest Avicien lui-même qui rapporta ce fait à beaucoup de personnes. Le prêtre Réfrigérius, ici présent, la récemment entendu raconter par Évagrius, homme rempli de foi et ancien tribun, qui a juré par la majesté divine quil le tenait dAvicien lui-même. Ne vous étonnez point si je fais aujourdhui ce que je ne faisais point hier ; cest-à-dire, si à chaque miracle je nomme les témoins et les personnes encore vivantes, auxquelles les incrédules peuvent recourir. Jagis ainsi, parce que certaines personnes ont mis en doute ce que jai raconté hier. Je cite donc des témoins encore pleins de vie et de santé ; et ceux qui ne me croient pas auront peut-être plus de confiance en eux ; mais les croiront-ils eux mêmes, ces incrédules ? Je métonne quavec le moindre sentiment de religion, on puisse être assez coupable pour croire quun mensonge est possible en parlant de Martin. Que celui qui craint Dieu éloigne ce soupçon, car Martin na pas besoin quon se serve du mensonge pour ajouter à sa gloire. Ô Christ ! je te prends à témoin que dans tous mes discours je nai rien dit et ne dirai rien que je naie vu moi-même, ou que je ne tienne de personnes dignes de foi, et la plupart du temps de Martin lui-même. Quoique jaie choisi la forme du dialogue, pour éviter la monotonie et varier mes récits, je déclare que je men suis loyalement tenu à la vérité de lhistoire. Cest lincrédulité dun grand nombre de personnes qui me force, à regret, dinterrompre mon récit. Mais revenons à lobjet de notre réunion ; on mécoute avec tant dattention, que je me vois forcé davouer quAper avait raison déloigner les incrédules, persuadé que ceux-là seulement qui croient doivent mentendre. VI. « En vérité, je suis transporté dindignation, et la douleur mégare ; des chrétiens ne croient pas aux miracles de Martin, et les démons y ajoutent foi ! Le monastère du Saint était éloigné de la ville denviron deux milles. Chaque fois quil mettait le pied hors de sa cellule pour aller à léglise, on voyait les énergumènes rugir dans toute léglise, et les coupables trembler comme à lapproche dun juge ; si bien que les clercs, qui ignoraient larrivée de lévêque, en étaient avertis par les plaintes des démons. Jai vu un possédé, à lapproche de Martin, sélever en lair, les mains étendues, et rester suspendu sans toucher le sol de ses pieds. Lorsque Martin était chargé dexorciser des démoniaques, il ne les touchait point, ne les réprimandait pas, comme font les clercs, avec un grand bruit de paroles ; mais il faisait approcher les énergumènes, ordonnait à la foule de se retirer ; puis, les portes étant fermées, revêtu dun cilice, couvert de cendres, il se prosternait au milieu de léglise pour prier. Alors on voyait ces misérables délivrés de diverses manières : les uns, enlevés en lair par les pieds, semblaient suspendus aux nues, sans que leur vêtement retombât sur leur figure, et que leur nudité choquât la modestie ; les autres étaient cruellement tourmentés, et avouaient leurs noms et leurs crimes, sans quon les interrogeât. Lun disait quil était Jupiter, lautre Mercure ; enfin le diable et ses ministres étaient à la torture ; ce qui nous force à avouer quen Martin sest accompli ce qui était écrit : « Les saints jugeront les anges. » VII. « La grêle exerçait tous les ans de si affreux ravages sur un village du pays des Sénonais[i], que les habitants, dans cet excès de leurs maux, se déterminèrent à implorer le secours de Martin. Ils lui envoyèrent donc une députation dhommes honorables, à la tête desquels était Auspicius, ancien préfet, sur les propriétés duquel le fléau faisait ordinairement le plus de dégâts. Après avoir prié dans cet endroit, Martin délivra si complètement tout le pays de cette calamité, que pendant les vingt années quil vécut encore la grêle ny fit de tort à personne. Que lon nattribue point cela au hasard, mais plutôt à Martin ; car, lannée même de sa mort, le fléau revint et sétendit de nouveau sur cette contrée. Le monde se ressentit tellement de la mort de ce saint homme, quil pleura la perte de celui dont la vie était pour lui une juste cause de joie. Si, pour sassurer de la vérité de ce que javance, le lecteur incrédule me demande des témoins, je nen citerai pas seulement un seul, mais plusieurs milliers, et jappellerai tout le pays de Sens pour rendre témoignage de ce miracle. Mais vous, Réfrigérius, il me semble que vous devriez vous souvenir de ce que nous en avons dit avec le pieux et honorable Romulus, fils dAuspicius, qui nous racontait ces faits comme si nous les ignorions. Or les pertes continuelles quil avait éprouvées le faisaient trembler pour ses récoltes futures ; et il se plaignait amèrement, comme vous lavez vu, que Martin ne fût plus en vie aujourdhui. VIII. « Mais pour en revenir à Avicien, qui laissait en tous lieux et dans toutes les villes dhorribles traces de sa cruauté, et nétait inoffensif quà Tours, cette tête cruelle, avide de sang humain et de supplices, devenait douce et tranquille en présence du bienheureux. Je me rappelle quun jour Martin lalla trouver et entra dans son tribunal, lorsquil aperçut un démon dune grandeur étonnante assis sur son épaule. De loin (ici je suis obligé de me servir dun mot qui nest pas très latin) il souffla sur le malin esprit. Avicien croyant quil soufflait sur lui : « Pourquoi me recevoir ainsi ? dit-il. Ce nest pas sur vous que je souffle, dit Martin, mais sur linfâme assis sur vos épaules. » Aussitôt le diable abandonna son siège habituel, et cest un fait constant que depuis ce moment Avicien devint plus doux et plus traitable ; soit que, comprenant quil exécutait en tout les volontés du démon, il ait rougi dêtre ainsi lagent du mauvais esprit, soit que ce dernier, chassé par Martin de la place quil occupait, ait enfin cessé de lobséder. Dans le bourg dAmboise (cest-à-dire dans le vieux château, maintenant habité par un grand nombre de moines) on voyait un temple didoles élevé à grands frais. Cétait une tour bâtie en pierres de taille, qui sélevait en forme de cône, et dont la beauté entretenait lidolâtrie dans le pays. Le saint homme avait souvent recommandé à Marcel, prêtre de cet endroit, de la détruire. Étant revenu quelque temps après, il le réprimanda de ce que le temple subsistait encore. Celui-ci prétexta quune troupe de soldats et une grande foule de peuple viendraient difficilement à bout de renverser une pareille masse de pierres, et que cétait une chose impossible pour de faibles clercs et des moines exténués. Alors Martin, recourant à ses armes ordinaires, passa toute la nuit à prier. Dès le matin séleva une tempête qui renversa le temple de lidole jusque dans ses fondements. Je tiens ce fait de Marcel, qui en fut témoin. IX. « Sur le témoignage de Réfrigérius, je vais raconter un miracle semblable au précédent, et accompli en pareille circonstance. Martin désirait renverser une immense colonne, surmontée dune idole, mais il navait aucun moyen dexécuter ce dessein ; selon sa coutume, il recourut alors à la prière. Tout à coup lon vit une colonne semblable tomber du ciel sur lidole, et réduire en poudre cette immense masse de pierres. Ceût été bien peu de chose, si Martin se fût servi invisiblement des puissances du ciel, et si lil de lhomme neût pu les voir à son service. Le même Rébigérius attestera quune femme soufrant dune perte de sang toucha le vêtement de Martin, à lexemple de la femme de lÉvangile, et fut aussitôt guérie. Un serpent traversait un fleuve, et nageait vers la rive où nous nous trouvions. « Au nom du Seigneur, dit Martin, je tordonne de te retirer. » À la voix du Saint, lanimal pervers se retourna, et, selon notre attente, se dirigea de nouveau vers la rive opposée. Comme nous regardions ce miracle avec étonnement, il se mit à gémir profondément et dit : « Les serpents mécoutent, et les hommes ne mécoutent pas. » X. « À Pâques, le bienheureux avait coutume de manger un poisson. Un peu avant lheure du repas, il demanda sil y en avait. Le diacre Caton, chargé de ladministration du monastère et habile pêcheur, lui dit quil navait pu rien prendre pendant tout le jour, et que les autres pêcheurs qui en vendaient ordinairement navaient pu rien prendre non plus. « Va, dit Martin, jette ton filet, et ta pêche sera fructueuse. » Nos cellules (comme Sulpice la écrit) étaient situées près du fleure. Nous allâmes donc tous voir le pêcheur, car cétait un jour de fête, assurés que sa tentative ne serait pas inutile, puisque Martin avait ordonné quon péchât pour Martin. Du premier coup de filet (et il était fort petit) le diacre retira un énorme saumon ; il accourut tout joyeux au monastère, et, comme dit je ne sais quel poète (je cite un vers classique, car je parle à des gens lettrés) : Apporta le sanglier captif aux Argiens étonnés. Cest ainsi que Martin, véritable disciple du Christ, imitant les miracles que le Sauveur a opérés pour servir dexemple à ses saints, montrait en lui lopération de Jésus-Christ, qui glorifiait partout son saint serviteur, et réunissait sur un seul homme tous les dons de la grâce. Arborius, ancien préfet, vous attestera quil vit la main de Martin offrant le saint sacrifice briller dun vif éclat, comme si elle eût été revêtue de magnifiques pierres précieuses, quil entendait sentrechoquer lorsquil remuait les mains. XI. « Jen viens à ce miracle que Martin cacha toujours, à cause du malheur des temps, mais quil ne put nous dissimuler ; je veux parler de la conversation quil eut face à face avec un ange. Lorsque Priscillien eut été mis à mort, lempereur Maxime couvrait de sa protection impériale lévêque Ithace, et tous ceux de son parti, quil nest pas nécessaire de nommer ici, ne voulant pas quon pût lui reprocher davoir fait condamner un homme, quel quil fût. Martin, forcé daller à la cour, afin dintercéder pour plusieurs personnes en grand danger de mort, eut à supporter tous les coups de la tempête. Des évêques réunis à Trèves, et communiquant tous les jours avec Ithace, avaient ainsi participé à son crime. Larrivée de Martin, quon leur annonça inopinément, les remplit de trouble et démoi. La veille déjà lempereur avait décrété, daprès leur avis, quon envoyât en Espagne des tribuns munis de pouvoirs pour rechercher les hérétiques, les mettre à mort et confisquer leurs biens. Il nétait pas douteux que cette tempête ne dût entraîner la perte dun grand nombre de fidèles, tant il y avait peu de différence entre les hérétiques et ceux qui ne létaient pas ; car, à cette époque, les yeux seuls étaient juges, et un homme était convaincu dhérésie, moins sur lexamen de sa foi, que sur la pâleur de son visage et sur son habit. Les évêques sentaient que de pareils actes ne plairaient point à Martin ; mais comme ils avaient la conscience de leur faute, leur plus grand souci était la crainte quà son arrivée il ne voulût pas communiquer avec eux ; car ils savaient bien que son influence lui gagnerait des partisans, qui imiteraient la fermeté dun si saint homme. De concert avec lempereur, ils envoyèrent donc au-devant de Martin des officiers chargés de lempêcher dentrer à Trèves, à moins quil ne déclarât venir en paix avec les évêques réunis dans la ville. Le Saint les trompa habilement, en disant quil venait avec la paix du Christ. Il entra pendant la nuit, et se rendit à léglise, seulement pour prier ; le lendemain il alla au palais. Outre les nombreuses requêtes quil avait à adresser à lempereur, et quil serait trop long de détailler ici, il avait surtout deux choses à lui demander : la grâce du comte Narsès et du gouverneur Leucade, tous deux ardents partisans de Gratien, et qui sétaient attirés la colère du vainqueur. Mais le souci principal de Martin était dempêcher quon nenvoyât en Espagne des tribuns avec droit de vie et de mort ; car, dans sa pieuse sollicitude, il voulait sauver non seulement les chrétiens exposés à être persécutés ; mais aussi les hérétiques eux-mêmes. Les deux premiers jours, le rusé Maxime laissa Martin dans lincertitude, soit pour augmenter limportance de cette affaire, soit quil fût inexorable, ou bien (et cest lavis dun très grand nombre) parce que son avarice lempêchait dabandonner des biens quil convoitait. Ce prince, que lon dit doué de nombreuses et belles qualités, ne pouvait résister à lavarice ; du reste, les besoins du gouvernement le feront peut-être facilement excuser de sêtre ainsi ménagé des ressources en toute occasion (car ses prédécesseurs avaient épuisé le trésor public), et il se vit toujours embarrassé par des expéditions ou par les guerres civiles. XII. « Cependant les évêques avec lesquels Martin avait refusé de communiquer coururent tout tremblants auprès de lempereur, se plaignant avec douleur, dêtre condamnés davance ; cen était fait deux tous, si le puissant Martin se joignait contre eux à lopiniâtre Théogniste, qui les avait publiquement condamnés ; que Martin nétait déjà plus le défenseur, mais le vengeur dés hérétiques, et que la mort de Prisicillien devenait inutile, puisquil se chargeait de la venger. Enfin, prosternés aux pieds de lempereur, ils le supplièrent avec larmes de faire usage de sa puissance contre lui. Ils avaient presque amené Maxime à confondre Martin parmi les hérétiques ; mais ce prince, malgré sa trop grande déférence pour ces évêques, nignorait pas que la foi, la sainteté et les vertus de Martin le rendaient supérieur à tous les mortels. Il essaya donc de le vaincre dune autre manière ; il le fit secrètement venir près de lui et lui parla avec douceur. « Les hérétiques, dit-il, sont justement coupables, ils ont été condamnés judiciairement, et nont point été victimes de la bâtie des évêques ; ce nest pas une raison suffisante pour refuser de communiquer avec Ithace et ses partisans. Théogniste sest séparé deux plutôt par haine que pour un motif légitime, et il est le seul qui lait fait ; les autres évêques nont rien changé dans leurs relations avec lui, et le concile lui-même, réuni il y a quelques jours, a déclaré quIthace était innocent. » Comme toutes ces paroles faisaient peu dimpression sur Martin, lempereur senflamma de colère et séloigna brusquement ; bientôt après il donna lordre dexécuter ceux pour qui Martin lavait imploré. XIII. « Lorsque Martin lapprit, il était déjà nuit ; il se rendit précipitamment au palais, et promit à lempereur de communiquer avec les évêques, sil pardonnait et rappelait les tribuns envoyés en Espagne pour la ruine des églises. Sans retard, Maxime accorda tout. Le lendemain avait lieu le sacre de lévêque Félix, très saint homme assurément, et bien digne dêtre fait évêque à une meilleure époque. Ce fut ce jour-là que Martin communiqua avec les évêques, pensant quil était préférable de céder pour le moment, que dabandonner ceux que le glaive menaçait. Les évêques sefforcèrent dobtenir de lui une attestation écrite de cette communion ; mais ils ne purent y réussir. Il séloigna à la hâte le lendemain, en gémissant le long du chemin davoir participé pour quelques heures à une coupable communion. Près du bourg dAndethauna[ii], là où commencent à sétendre de vastes forêts solitaires, ses compagnons layant un peu dépassé, il sassit accusant et défendant tour à tour dans son esprit cette communion, cause de sa douleur. Tout à coup un ange se présenta à lui : « Martin, cest avec raison que tu taffliges, dit-il, mais tu ne pouvais ten tirer autrement ; ranime ton courage, afin de ne pas mettre maintenant en péril non ta gloire, mais ton salut. » À partir de cette époque, il se garda de communiquer avec le parti dIthace. Comme il délivrait les possédés avec moins de facilité quauparavant, il nous avoua en pleurant quà cause de cette coupable communion, à laquelle il avait participé un instant par nécessité et non de cur, il sentait une diminution de sa puissance. Pendant les seize années quil vécut encore, il nassista à aucun concile ou à aucune réunion dévêques. XIV. « Mais cette puissance diminuée pour un temps lui fut, certes, rendue avec usure, comme nous pûmes nous en convaincre. Car je vis plus tard un énergumène, amené à la porte dérobée du monastère, se trouver délivré avant den avoir touché le seuil. Une personne qui a été témoin du fait ma raconté que, se rendant à Rome par la mer Tyrrhénienne, une tempête séleva, qui mit dans le plus grand péril la vie de tous les passagers. Alors un marchand égyptien, qui nétait pas encore chrétien, sécria à haute voix : « Dieu de Martin, sauvez-nous. » À linstant les flots sapaisèrent, et pendant le reste du voyage ils demeurèrent calmes et tranquilles. Lycontius, ancien vicaire et homme dune vive foi, écrivit à Martin pour implorer son secours, car une maladie contagieuse avait atteint ses esclaves et encombré sa maison de malades. Le bienheureux répondit alors que la guérison serait difficile, car le Saint-Esprit lui avait révélé que la main de Dieu sétait appesantie sur cette demeure. Pendant sept jours et sept nuits il ne cessa pas de prier et de jeûner, afin dobtenir du Seigneur ce quil sétait chargé de demander. Bientôt Lycontius accourut vers lui, pénétré de reconnaissance, pour lui annoncer que tous ses esclaves étaient sauvés. Il lui offrit cent livres dargent que le Saint accepta sans les recevoir ; car, avant que cet argent fût arrivé au monastère, il lavait déjà employé à racheter des captifs. Et comme les frères lui suggéraient den garder un peu pour lentretien du monastère, lui représentant quils avaient à peine de quoi vivre et que plusieurs dentre eux manquaient de vêtements, il leur dit : « Léglise doit nous nourrir et nous vêtir, pourvu que nous ne demandions rien pour notre usage. » À présent revient à ma mémoire, le souvenir de grands miracles opérés par ce saint prélat, et quil est plus facile dadmirer que de rapporter. Vous reconnaîtrez certainement avec moi quil y en a beaucoup quon ne peut raconter. En voici un, par exemple, que je doute pouvoir vous exposer comme il sest passé. Un des frères (vous le connaissez, mais je ne le nommerai pas, afin de ne pas causer de honte à un saint homme), ayant trouvé quelques charbons dans le fourneau de Martin, approcha un siège, écarta les jambes et sassit au-dessus du feu en relevant indécemment sa robe. Martin, sapercevant aussitôt quon profanait sa cellule, sécria à haute voix : « Quel est celui qui souille ainsi notre chambre ? » Le frère lentendit, et, reconnaissant la faute quon lui reprochait, il accourut tout tremblant auprès de nous, et confessa sa honte et la puissance de Martin. XV. « Un jour que Martin était assis dans la petite cour qui entourait sa cellule, sur lescabeau de bois que vous connaissez tous, il vit deux démons passer sur le rocher élevé qui domine le monastère, et de là, gais et joyeux, pousser des cris dencouragement : « Allons ! Brice ; courage ! Brice. » Ils voyaient de loin, je crois, ce malheureux qui sapprochait, et savaient bien quelle rage le malin esprit,avait excité dans son cour. Aussitôt Brice entra furieux, et dans sa folie vomit mille injures contre Martin. Ce dernier, en effet, lui avait reproché la veille dentretenir des chevaux et davoir des esclaves, lui qui ne possédait rien avant dêtre clerc, et qui avait été élevé, dans le monastère par Martin lui-même. Beaucoup laccusaient alors dacheter de jeunes esclaves des deus sexes. Ce fût pour cela que ce malheureux, enflammé dune colère insensée et surtout, comme je le crois, excité par ces démons, semporta si violemment contre Martin, quil le menaça presque de le frapper, tandis que le saint, le visage calme, lâme tranquille, sefforçait par de douces paroles de calmer lirritation qui lui troublait le jugement. Le démon avait si bien envahi le cur de Brice, quil eu avait presque perdu la raison ; les lèvres tremblantes, le visage décomposé et pâle de colère, il proférait des paroles de péché, assurant quil était plus saint que Martin. « Car moi, disait-il, jai passé mes premières années à observer les saintes règles du monastère où vous méleviez ; quant à vous, dès votre jeunesse, vous ne pouvez le nier, vous avez été souillé par la licence des camps, et maintenant, dans votre vieillesse, vous êtes tombé dans de vaines superstitions et des visions ridicules. » Après avoir vomi ces injures et dautres plus graves encore, quil vaut mieux taire, il séloigna après avoir exhalé sa colère et croyant sêtre vengé ; puis il reprit en marchant rapidement la route par laquelle il était venu. Cependant les prières de Martin, jen suis persuadé, chassèrent les démons du cur de Brice, qui, plein de repentir, revint tout de suite trouver Martin, se jeta à ses pieds, et, rentrant en lui-même, avoua quil avait cédé aux instigations du démon ; rien nétait plus facile à Martin que de pardonner à un suppliant ! Cest alors quil nous raconta, ainsi quà Brice, comment il avait vu le diable lagiter et était demeuré insensible à des injures qui nuisaient plutôt à celui qui les proférait. Dans la suite, ce même Brice fut accusé de grands crimes ; mais jamais Martin ne put se résoudre à déposer ce prêtre, de peur de paraître venger une injure personnelle ; souvent il répétait : « Si le Christ a supporté Judas, pourquoi ne supporterai-je pas Brice ? »

XVII. « Comme je maperçus que le soleil disparaissait à lhorizon et que la nuit arrivait : « La fin du jour approche, dis-je à Postumianus ; levons-nous, car nous devons offrir à souper à des auditeurs aussi attentifs. Ne crois pas pouvoir terminer tes récits sur Martin, cest une matière abondante qui jamais ne sépuise. Va porter ces récits à lOrient, et en retournant sur tes pas, en traversant les ports, les îles et les cités, répands parmi le peuple le nom et la gloire de Martin. Noublie pas surtout la Campanie ; quoique ce pays ne soit pas sur ton chemin, ne regarde pas à un détour, même considérable, pour visiter lillustre Paulin, cet homme célèbre dans tout lunivers. Raconte-lui, je ten prie, tout ce que nous avons dit hier et aujourdhui ; raconté-lui bien tout, noublie rien, afin quil fasse connaître à Rome la gloire du bienheureux, comme il a déjà répandu mon livre non seulement en Italie, mais encore dans toute lIllyrie. Paulin, nullement jaloux de la gloire de Martin, et grand admirateur des miracles opérés en Jésus-Christ, ne refusera point de comparer notre saint évêque avec Félix de Nole. Si, par hasard, tu passes en Afrique, raconte à Carthage ce que tu viens dentendre, bien que cette ville, comme tu nous las dit, connaisse déjà Martin, afin quelle ne garde pas toute son admiration pour son martyr Cyprien, qui la consacrée en y répandant son sang. Si, inclinant à gauche, tu entres dans le golfe dAchaïe, apprends à Corinthe et à Athènes que Platon à lAcadémie na pas surpassé Martin par sa science, et que Socrate dans sa prison ne sest pas montré plus courageux que lui. Heureuse est la Grèce qui a mérité dentendre la parole de lApôtre ! Mais le Christ na pas non plus abandonné les Gaules, à qui il a donné Martin. Lorsque tu seras enfin parvenu en Égypte, quoique cette contrée soit fière de la multitude et des miracles des saints, quelle ne dédaigne pas dapprendre que, grâce au seul Martin, lEurope ne le cède en rien à lAsie tout entière. XVIII. « Enfin, lorsque tu mettras de nouveau à la voile pour te rendre à Jérusalem, je te charge dune mission douloureuse : si jamais tu touches au rivage où est située lillustre Ptolémaïs[iii], cest de tinformer avec soin de lendroit de la sépulture de notre cher Pomponius, et de ne pas refuser une visite à des ossements déposés en terre étrangère. Là, que la douleur que tu éprouves de la perte dun ami que nous chérissions tous te fasse verser des larmes, et, tout vain que soit cet hommage, couvrir sa tombe de brillantes fleurs et dherbes odoriférantes. Dis-lui, sans dureté ni sans aigreur en le plaignant, et sans lui adresser de reproches ; que sil eût voulu suivre toujours tes conseils et les miens, et imiter plutôt Martin que certaine personne que je ne veux pas nommer, jamais il naurait été si cruellement séparé de moi ; ses cendres ne reposeraient pas sous le sable dune plage inconnue ; il naurait pas péri au milieu de la mer, comme un pirate naufragé, et naurait pas trouvé à grandpeine une sépulture à lextrémité du rivage. Quils voient leur ouvrage, ceux qui voulurent me nuire en léloignant de moi ! et quils cessent maintenant de sacharner contre moi, puisquils tiennent maintenant leur vengeance. » Ces tristes paroles, prononcées dune voix altérée, arrachèrent des larmes à tout lauditoire, qui se leva rempli dadmiration pour Martin, et non moins ému de mes pleurs. FIN

[i] Le pays des Sénonais comprenait les départements actuels de lYonne, du Loiret, de Seine-et-Marne et de lAude. [ii] Cest aujourdhui le bourg dEchternach, à lentrée du Luxembourg, sur la rivière de Sour, à quatorze kilomètres de Trèves. [iii] Aujourdhui Saint-Jean-dAcre, à soixante kilomètres environ au nord de Jérusalem. |

Certainement, répondit Gallus, quoique je sois bien faible pour un si grand fardeau ; cependant, excité, par les exemples dobéissance que vient de rapporter Postumianus, je ne refuserai point la charge que vous mimposez. Mais, lorsque je pense que moi, Gaulois, je vais parler devant des Aquitains, je crains doffenser vos oreilles délicates par, mon langage peu soigné. Écoutez-moi donc comme un homme grossier, simple et sans fard dans son langage. Car si vous maccordez dêtre disciple de Martin, permettez-moi, à son exemple, de mépriser un style vainement orné et fleuri.

Certainement, répondit Gallus, quoique je sois bien faible pour un si grand fardeau ; cependant, excité, par les exemples dobéissance que vient de rapporter Postumianus, je ne refuserai point la charge que vous mimposez. Mais, lorsque je pense que moi, Gaulois, je vais parler devant des Aquitains, je crains doffenser vos oreilles délicates par, mon langage peu soigné. Écoutez-moi donc comme un homme grossier, simple et sans fard dans son langage. Car si vous maccordez dêtre disciple de Martin, permettez-moi, à son exemple, de mépriser un style vainement orné et fleuri.

VI. « Puisque nous voici dans le palais, je raconterai tout ce que Martin y a fait à diverses époques. Il me semble que je ne dois pas omettre de,parler de ladmiration dune pieuse reine pour Martin. Lempereur Maxime gouvernait lempire ; cétait un homme dont toute la vie serait digne de louanges, sil eût pu refuser une puissance illégitime que lui imposèrent des soldats en révolte, et éviter la guerre civile ; mais il neût pu sans danger, refuser un si grand empire, et le gouverner sans avoir recours aux armes. Ce prince faisait souvent venir Martin dans son palais, et sentretenait longtemps avec lui de la vie présente et future, de la gloire des fidèles, de léternité des saints ; tandis que jour et nuit la reine restait suspendue aux lèvres de Martin et, semblable à Marie, arrosait ses pieds de pleurs, quelle essuyait avec ses cheveux. Martin, quaucune femme navait jamais touché, ne pouvait éviter la présence continuelle de limpératrice, ou plutôt cette véritable servitude. Oubliant ses richesses, la dignité impériale, le diadème et la pourpre, prosternée à terre, elle ne pouvait être arrachée des pieds de Martin. Enfin, elle demanda à son mari de lui permettre déloigner tous ses serviteurs, et de préparer, seule un repas pour Martin. Lempereur joignit ses instances à celles de limpératrice, pour décider le bienheureux, qui ne put sopposer à ce dessein. Elle prépara donc tout de ses mains royales, couvrit son siége dun tapis, approcha la table, présenta leau pour les mains, et apporta les mets quelle avait fait cuire elle-même. Pen-dant que Martin était assis, elle se tint immobile à quelque distance, selon lusage des domestiques, montrant en tout la réserve dun serviteur et la soumission dun esclave ; elle-même lui versa à boire et lui présenta la coupe. Après le repas, elle recueillit avec soin les morceaux de pain et les miettes, préférant ces restes aux repas impériaux. Heureuse femme ! ses sentiments de piété la rendent, avec raison, comparable à cette reine qui vint des confins de la terré entendre Salomon, si nous nous en tenons simplement à lhistoire ; mais si nous comparons la foi de ces deux reines (quon me permette cela, en mettant de côté la majesté du mystère), on verra que lune alla entendre un sage, et que lautre, non contente de lentendre, le voulut servir elle-même. »

VI. « Puisque nous voici dans le palais, je raconterai tout ce que Martin y a fait à diverses époques. Il me semble que je ne dois pas omettre de,parler de ladmiration dune pieuse reine pour Martin. Lempereur Maxime gouvernait lempire ; cétait un homme dont toute la vie serait digne de louanges, sil eût pu refuser une puissance illégitime que lui imposèrent des soldats en révolte, et éviter la guerre civile ; mais il neût pu sans danger, refuser un si grand empire, et le gouverner sans avoir recours aux armes. Ce prince faisait souvent venir Martin dans son palais, et sentretenait longtemps avec lui de la vie présente et future, de la gloire des fidèles, de léternité des saints ; tandis que jour et nuit la reine restait suspendue aux lèvres de Martin et, semblable à Marie, arrosait ses pieds de pleurs, quelle essuyait avec ses cheveux. Martin, quaucune femme navait jamais touché, ne pouvait éviter la présence continuelle de limpératrice, ou plutôt cette véritable servitude. Oubliant ses richesses, la dignité impériale, le diadème et la pourpre, prosternée à terre, elle ne pouvait être arrachée des pieds de Martin. Enfin, elle demanda à son mari de lui permettre déloigner tous ses serviteurs, et de préparer, seule un repas pour Martin. Lempereur joignit ses instances à celles de limpératrice, pour décider le bienheureux, qui ne put sopposer à ce dessein. Elle prépara donc tout de ses mains royales, couvrit son siége dun tapis, approcha la table, présenta leau pour les mains, et apporta les mets quelle avait fait cuire elle-même. Pen-dant que Martin était assis, elle se tint immobile à quelque distance, selon lusage des domestiques, montrant en tout la réserve dun serviteur et la soumission dun esclave ; elle-même lui versa à boire et lui présenta la coupe. Après le repas, elle recueillit avec soin les morceaux de pain et les miettes, préférant ces restes aux repas impériaux. Heureuse femme ! ses sentiments de piété la rendent, avec raison, comparable à cette reine qui vint des confins de la terré entendre Salomon, si nous nous en tenons simplement à lhistoire ; mais si nous comparons la foi de ces deux reines (quon me permette cela, en mettant de côté la majesté du mystère), on verra que lune alla entendre un sage, et que lautre, non contente de lentendre, le voulut servir elle-même. »

XVI. « Postumianus prit alors la parole : « Voici un bel exemple pour notre voisin ; lorsquon lirrite, malgré tout son bon sens, il oublie le présent et lavenir, ne se contient plus, semporte contre les clercs, attaque les laïques, et remue toute la terre pour se venger. Voilà trois ans quil est continuellement en querelle ; ni le temps, ni la raison ne le peuvent apaiser. Quil est à plaindre ! que cet état est déplorable ! et ce nest cependant pas là son seul vice incurable. Tu aurais dû lui raconter souvent, Gallus, ces exemples de patience et de calme, afin quil pût oublier ses fureurs et apprendre à pardonner. Si jamais il vient à être instruit de la petite digression quil a occasionnée dans mon discours, quil considère que je parle plutôt comme ami que comme ennemi ; car, si cela était possible, jaimerais mieux le voir ressembler au saint évêque quau tyran Phalaris. Mais laissons ce souvenir désagréable, et revenons à notre Martin. »

XVI. « Postumianus prit alors la parole : « Voici un bel exemple pour notre voisin ; lorsquon lirrite, malgré tout son bon sens, il oublie le présent et lavenir, ne se contient plus, semporte contre les clercs, attaque les laïques, et remue toute la terre pour se venger. Voilà trois ans quil est continuellement en querelle ; ni le temps, ni la raison ne le peuvent apaiser. Quil est à plaindre ! que cet état est déplorable ! et ce nest cependant pas là son seul vice incurable. Tu aurais dû lui raconter souvent, Gallus, ces exemples de patience et de calme, afin quil pût oublier ses fureurs et apprendre à pardonner. Si jamais il vient à être instruit de la petite digression quil a occasionnée dans mon discours, quil considère que je parle plutôt comme ami que comme ennemi ; car, si cela était possible, jaimerais mieux le voir ressembler au saint évêque quau tyran Phalaris. Mais laissons ce souvenir désagréable, et revenons à notre Martin. »